こんばんは、渡辺です。

小学2年生になると、いよいよ始まるのが掛け算。

うちでいうと昨年度の話になり、緊急事態宣言で少し授業が遅れていたため、少し学習時期が通常よりも遅くなったらしいが、だからといってやらなくて言い訳はなく、というか掛け算くらいは出来ないと困ることも多いし、結果的に覚えなければならない。

でも、人間って単純なものを覚えるのは苦手です。。

例えば自分の電話番号は覚えていられるけど(覚えてない人もいると思うが)、人の電話番号なんて全然覚えてないですよね?

携帯電話が発明されるまでは家電(いえでん)や公衆電話からかけなければならず、何回もかけているうちに覚えることはあると思いますが、いまは携帯の電話帳に登録しておけば、覚える必要なんてありませんもんね。

それと同じで掛け算なんておとなになり、今生活の中で結構使うことがあり、掛け算は出来ないと生活できない、なんて思いますが、子供の中の世界では無くても生きていけます。

だから子供にとっては【意味ない物】というところがやっかいです。

ということで掛け算を覚えるのに苦労するので、ここではうちで取り組んだ方法や、今ならこう教えてみたら面白いかもしれない、という方法について解説していきたいと思います。

1.ザ・王道 反復練習

まずは、パワープレイ、反復練習です。何度も何度もお経のように繰り返し読み続けるということで、プシューっという音とともに、脳みそから白い煙がもくもくと立ち込め、焦げ付くまで脳裏に焼き付けていく方法。

多くの方はこのひたすら反復練習パターンではないでしょうか?

工夫とかもないので一番手っ取り早い方法ですよね。

うちも最終的にはこのパターンに落ち着きました。笑

ひたすら暗記。あとはお風呂に一緒に入ったときにクイズでアウトプットさせました。

ただ暗記するだけだとどうしてもすぐに忘れてしまうので、クイズ形式で質問してあげるのが良いです。苦手な掛け算、得意な掛け算がわかってくるので、それで苦手な掛け算を多めに出題してあげるなど工夫することで、段々苦手なものを減らしていきます。

こちらもよくある、お風呂での勉強表みたいなものもおすすめです。

https://www.yodobashi.com/product/100000001000278457/

1の段から2の段、3の段と順番に覚えていくのが良いのかな、と思っていたのですが、難しい段とかがあるみたいです。おとなになって当たり前に使いこなしていると難しい段とかわからなくなりますよね。

1度お子さんに聞いてみると良いと思います。

苦手な段を最後にしたほうが、得意な段と組み合わせられることで思い出したやすくなります。

組み合わせるというのは 4 x 8 = 32とわかっているけど、8 x 4が詰まる、とかなら4 x 8と同じだな、と思い出しやすくなりますよね。なので、なるべく覚えやすい段から覚えたほうが難しい段も覚えやすくなると思います。

2.歌で覚える

なかなか暗記できない、、と言うときに試したのが歌です。歌って単調ではないので、ただ丸暗記するよりも覚えやすくなりますよね。

歌って不思議でその時の感情とか、情景が蘇ってきますよね。高校時代くらいに聞いた歌とかめちゃくちゃ覚えてませんか?

その時の歌を聞くと、メロディが流れてきただけであんな時に聞いてた歌だ、好きな人を想って聞いてた歌だ。そんな風に情景が蘇ってくるし、歌詞だと1度覚えてしまうと自然と出てきますよね。

思い出すと言うより、出てくるという感じです。

そんな歌の利点を活かすことで、単純な掛け算も覚えやすくしてしまおう、ということです。

そして、こんな時代ですので、YouTubeを探してみると、沢山ありました。

試しにいくつか見てみたのですが、うちの子にはしっくりこなかったようです。。なので全然歌を覚えませんでした。なので、こちらも好みが分かれると思います。いくつか聞いてみて覚えたくなるものがあれば聴き込んで覚えるのが良いかと思います。

3.フレーズで覚える

まず、フレーズって聞き慣れて入るけど、改めて考えると意味が微妙な理解ですよね。

フレーズとは

まとまった意味を表すひとつづきのことば

ということのようです。例えば、

- 旭山動物園にいる背中の白い翼から黒い毛がもじゃもじゃ生えたクマ(いません)

- お店に並ぶ中年のおじさんたち

- 大魔王ジョモシスの手下のジャコラティス

みたいなことです。(例えがきもい・・・)

それ自体には何の意味も持たない掛け算に意味を持たす、ということです。

わかりやすいのが

2 x 9 = 18

肉 = 18

ですよね。肉が18個、覚えやすい。他にも

2 x 4 = 8

西 = 8

意味はわからないけど、西がハチ(西にハチがいる?)など意味を持たせることで覚えやすくなります。べつに意味なんてなんでもいいんです。存在しないものでも。大魔王ジョモシスみたいに。

だからそのままでは存在するものに出来ない

6 x 7(ロクシチ) = 42

とか考えてみましょう。うーん、こんなのどうでしょう?

ロクでもないシチめんちょうが死(シニ)に際

ちょっと不吉ですが、

ロクシチシジュウニより

ろくでもない七面鳥が死に際

の方が場面が想像できますし、覚えやすいですよね。ここで死に際が去り際、とか、めっちゃ元気、という間違えはしにくいですよね?死にそうになっている、と言う状況で覚えるので、死に(42)際というのが出てくるはずです。

もう1つだけ考えてみましょう。そうですね、、

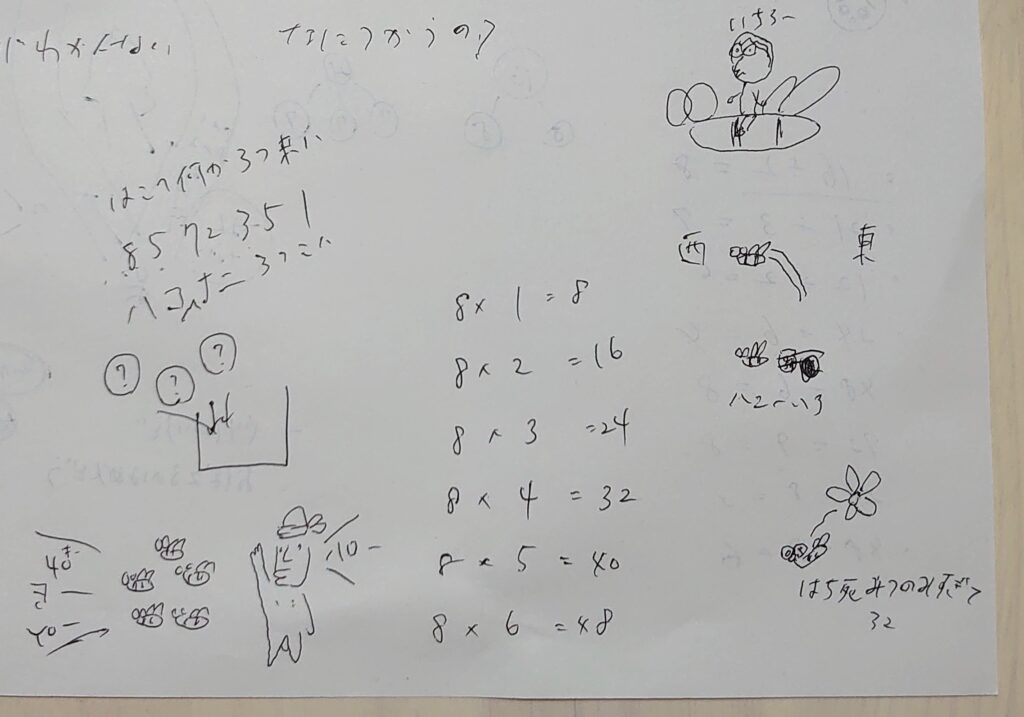

8 x 4 (ハチシ)= 32

ハチシ・・・何の意味も持たないですよね。ではこれにフレーズを与えるとしたら、、

ハチ(8)が死(4)ぬ。蜜(32)食べすぎて

とか覚えやすそう。(この記事、何かがよく死にそうになるな・・・)

これもハチシ(ハチが死にそう)はわかっているので、あとはなんで死にそうかですよね?(文章エグい)

悲しいですが、庭のピンクの花からハチが急によろよろと地面に落ちていくところを想像してみてください。お腹はかなり膨らんでます。

あ、ハチは蜜食べすぎて落ちていったんだな、お腹パンパンだもん。という情景はもう蜜ですよね。パンの食べすぎとか想像できませんよね。このようにフレーズだと覚えやすい。

これはですね、まだうちで覚えている時はやっていなかった手法なのですが、結構覚えやすいと思うんですよね。歴史の年号覚えるのと同じ感覚ですよね。

710年 平城京が出来ました。これを一般的には

なんと(710)見事な平城京。

と覚えるようです。僕の頃にはまだこの覚え方がなかったのか、ただ単に先生の話を聞いていなかったのか、この覚え方を知りませんでした。そこで僕は

納豆(710)食っても平城京。

と覚えています。

別に納豆と平城京は何の関係もありません。でも、このフレーズを聞くと、納豆を食べながら平城京を見ている様子。そして、納豆を食べたからと言って、平城京は平城京で変わりない。というシーンが浮かびます。

アホです。

そう、文章的にはアホなのですが、暗記物なんて覚えていればいいので、納豆でもなんでも良いのです。とにかくシーンをイメージして、フレーズで覚えることで覚えやすくなるということです。

まとめ

もしかしたら他にも覚え方はあるかもしれませんが、大事なのはお子さんが興味を持った方法で覚えさせてあげることです。歌が合うお子さんもいれば、パパママとクイズ形式で覚えたいという子もいるかも知れません。

勉強は苦手だけど、パパママとフレーズを考えるのが楽しい、と、一緒にフレーズ作りで盛り上がるかもしれません。

そして、勉強自体は子供がしなければいけないものですが、親が一緒に見てあげるというのは結構大事だと思います。よっぽど勉強が好きな子以外は、やっぱり勉強って面倒ですよね。

でも思い出してみると友達一緒ならやる、とかってあると思います。それをまだ小さいうちは親が変わりに一緒にやってあげるたり手助けしたりすることで、子供の自立や学習意欲を高めることが出来ます。

ぜひ色々選択肢を提示してあげて、子供と一緒に学習するくらいの気持ちで向き合ってあげてください。一緒に勉強なんて出来るのも今のうちくらいです。笑

P.S

ちょうどこの記事を書いた夜、割り算の勉強をしていて、掛け算がうろ覚えだったため、割り算もすぐ出来ない、という状況でした。そこで、フレーズでの覚え方をやってみたところ、フレーズづくりに興味を持ち、掛け算を覚えやすくなりました。

こちらの記事もおすすめ